Parlez-vous tarois?

Que vous soyez du Québec, de la France ou d’ailleurs, le français de votre région est sûrement très différent de celui des Franco-Ontariens. Bien que l’origine soit la même, le français a évolué différemment, devenant le reflet de chaque milieu dans lequel il évolue.

Jetons un coup d’œil aux régionalismes de l’Ontario français qui amusent les visiteurs… ou qui les laissent perplexes.

De l’ancien français

Isolés de la métropole au temps de la colonie, et encore plus au changement de régime (il y a plus de 250 ans), les francophones du Canada ont conservé certains mots jugés archaïques par les Français.

Les Canadiens français portent des souliers avec des bas et les Français, des chaussures et des chaussettes. Ils font accroire plutôt que de faire croire. Dans le Nord ontarien, ils parlent d’adon plus souvent que de coïncidence. Ils aiment jouer avec des bébelles et elles portent des brassières plutôt que des soutiens-gorge. Même le mot «frette», tant utilisé pour désigner un froid extrême, proviendrait de l’ancien français freit.

Nous avons aussi tendance à doubler le pronom lorsque l’on pose une question, par exemple : t’en veux-tu? T'en as-tu?

Toi, tootes-TU de la horn?

Souvent, déjà, les Québécois sont étonnés du français des francophones qui vivent en situation minoritaire — c’est-à-dire dans une mer d’anglophones. Mais même d’une région à l’autre de l’Ontario, le français connaît des variations.

Pour klaxonner, on dira «peser sur le criard», «crier d’la corne» ou même encore, dans la région de Sturgeon Falls, «tooter d’la horn».

Cette dernière expression rappelle l’indéniable influence anglo-saxonne dans le vocabulaire des Franco-Ontariens. Dans les régions de Sudbury et de Sturgeon Falls, on dira «revenir back» au lieu de revenir ou «aller à la grocerie» plutôt qu’au supermarché.

De plus, on dit souvent «introduire une personne à quelqu’un» au lieu de présenter une personne à une autre et «machine à neige» ou ski-doo au lieu de motoneige.

On s’est construit une langue à nous

Peut-être allez-vous trouver que l’emploi de toutes ces expressions, «ça suce» ou «c’est poche». Si c’est le cas, c’est que notre langage de tous les jours vous déçoit! Mais sachez que plusieurs linguistes trouvent ça très riche!

L’omniprésence de l’anglais comme trame de notre société a des effets sur notre langage. Que vous décidiez de l’appeler de l’ontarois, du tarois, du franglais, on ne peut nier son existence : on s’est véritablement construit une langue à nous.

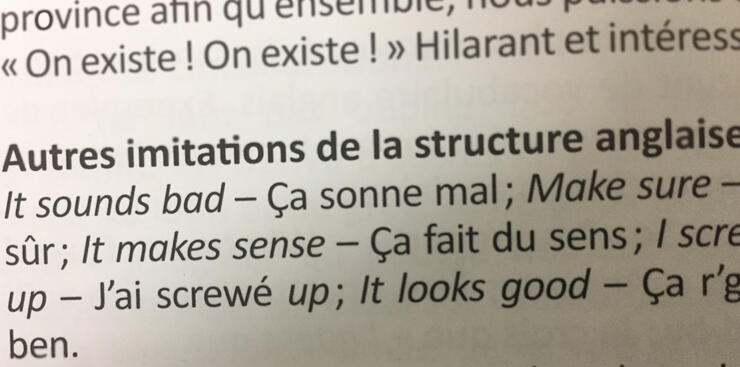

On dit prendre soin de (take care) pour faire attention, faire sûr (make sure) au lieu de s’assurer, order un pop et un doughnut au lieu de commander une boisson gazeuse et un beignet, manger une traite (treat) au lieu d’une sucrerie et membriété (membership) au lieu d’un abonnement. On dira aussi «J’care pas» au lieu de ça ne me dérange pas, check pour regarde, confusant au lieu de déroutant, consistant au lieu de constant et marcher son chien au lieu de le promener.

Comme vous le remarquerez, il peut parfois aussi s’agir de tournures de phrase copiées directement de l’anglais comme : de quoi tu parles de? (what are you talking about). Ce n’est pas l’idéal de terminer ses phrases avec des prépositions, mais dans notre registre parlé et familier, c’est tiguidou!

En fait, il y a tellement d’exemples que l’animateur Éric Robitaille a créé un spectacle d’humour autour des expressions du nord de l’Ontario! Il a même écrit un article à partir de son matériel de scène pour norddelontario.ca.

Maintenant que vous connaissez un peu plus la langue de par chez nous, vous en venez-vous?

Encore, parfois, on conjuguera atchoum qui deviendra atchoumer!

Tous les articles

Les secrets de la tartelette au beurre

10 choses à faire lors d’une randonnée à moto dans le nord-est de l’Ontario

L'Ontario de Katherine Levac

Des fromages savoureux et remarqués!

Les jumelles Dionne, les Franco-Ontariennes les plus connues?

Hearst, village gaulois

L'érablière Ferme côte d'érables

Planifiez votre aventure dans le Nord!

Les fameuses bottes de Dubreuil

10 choses formidables à voir et à faire à Sudbury

Mylène Coulombe-Gratton, guides plein air de père en fille

Parcours touristique sur les traces de Jocelyne Saucier

5 façons de découvrir le parc provincial du Lac-Supérieur en hiver

Légendes du Nord ontarien : contes fantastiques et histoires de fantômes

Festivals francos en Ontario : un calendrier

Champlain dans les Pays-d'en-Haut

Quoi faire à Hearst

S. Firmin Monestime, premier maire noir élu au Canada, à Mattawa

Des circuits de moto... en français, svp!